我要如何说再见

- 文件大小:68.27MB

- 界面语言:简体中文

- 文件类型:Android

- 授权方式:5G系统之家

- 软件类型:装机软件

- 发布时间:2025-10-26

- 运行环境:5G系统之家

- 下载次数:547

- 软件等级:

- 安全检测: 360安全卫士 360杀毒 电脑管家

系统简介

你有没有想过,那些我们每天离不开的软件,它们的安全等级是怎么确定的呢?是不是觉得这事儿很神秘,就像电影里的特工一样,背后有着一套复杂的评级系统?别急,今天就来带你一探究竟,揭开软件安全等级的神秘面纱!

一、安全等级的起源

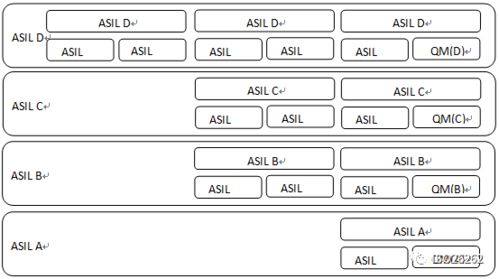

你知道吗,软件安全等级的确定其实有着悠久的历史。早在20世纪60年代,美国国防部就提出了著名的“可信计算机系统评估准则”(TCSEC),也就是我们常说的“橘皮书”。这个准则将计算机系统的安全等级分为A、B、C、D四个等级,每个等级都有其特定的安全要求。

二、安全等级的分类

现在的软件安全等级分类体系更加完善,主要分为以下几个等级:

1. 低级安全等级:这个等级的软件通常只关注基本的访问控制,比如用户登录、密码保护等。这类软件的安全性相对较低,适合一些对安全性要求不高的场合。

2. 中级安全等级:中级安全等级的软件在低级安全等级的基础上,增加了更多的安全特性,如审计、安全审计等。这类软件适用于一些对安全性有一定要求的场合。

3. 高级安全等级:高级安全等级的软件在安全特性上更加丰富,包括访问控制、安全审计、安全监控等。这类软件适用于对安全性要求较高的场合,如政府、金融等领域。

4. 最高级安全等级:最高级安全等级的软件在安全特性上达到了极致,包括访问控制、安全审计、安全监控、安全评估等。这类软件适用于对安全性要求极高的场合,如国防、航天等领域。

三、安全等级的评估方法

那么,如何确定一个软件的安全等级呢?这就需要借助一系列的评估方法。以下是一些常见的评估方法:

1. 静态分析:通过对软件代码进行静态分析,找出潜在的安全漏洞。这种方法可以提前发现一些安全问题,但无法检测运行时的漏洞。

2. 动态分析:通过对软件进行动态分析,模拟实际运行环境,检测软件在运行过程中可能出现的安全问题。这种方法可以检测到静态分析无法发现的问题。

3. 渗透测试:通过模拟黑客攻击,测试软件的安全性。这种方法可以全面评估软件的安全性能,但需要专业的安全人员操作。

4. 安全评估:对软件进行全面的评估,包括安全设计、安全实现、安全测试等方面。这种方法可以全面了解软件的安全性能。

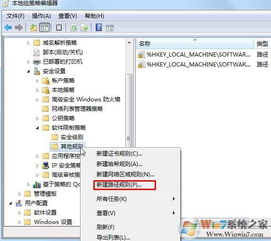

四、安全等级的认证与监管

为了确保软件安全等级的准确性,许多国家和地区都建立了相应的认证与监管体系。以下是一些常见的认证与监管机构:

1. 美国国家安全局(NSA):负责制定和实施美国的国家信息安全政策。

2. 美国国家标准与技术研究院(NIST):负责制定和发布信息安全标准。

3. 中国信息安全认证中心(CC):负责制定和实施中国的信息安全认证体系。

4. 欧盟信息安全局(ENISA):负责制定和实施欧盟的信息安全政策。

五、

通过以上介绍,相信你已经对软件安全等级有了更深入的了解。在日常生活中,我们要时刻关注软件的安全性,选择合适的软件来保护我们的个人信息和财产安全。同时,软件开发者也要不断提高软件的安全性,为用户提供更加安全、可靠的产品。毕竟,安全无小事,让我们共同守护网络安全!

常见问题

- 2026-01-26 军用卡车运输模拟

- 2026-01-25 火绒安全软件app下载

- 2026-01-25 青藤清理安装软件

- 2026-01-25 职业考试练习系统软件官方版手机下载

装机软件下载排行

其他人正在下载

- 芒物元宇宙商城

- 时尚芭莎手机版

- nice数藏app

- 日淘酱代购安卓版

- 美多萌最新版

- 生动科学免费版

- tokenpocket最新v1.8.7版下载

- 小狐狸官网钱包最新版

- Letstalk官方正版

- whatsapp官方最新版下载